Тёрка в тагах

airport architecture arctic aviation barnaul bridge construction dagestan dudinka gunib hpp icebreaker iran komi kuzbass nadym nakhodka nature norilsk novosibirsk novyurengoy nsk port railway report sakhalin saransk sheregesh ships syktyvkar vladivostok vorkuta yakutia yerevan Абхазия Дагестанб Корабли Природа Репортаж Сочи сахалин южносахалинск

Большая Тёрка / Мысли /

Личная лента

Gelio

Авиакомпания «Ангара» — местные линии федеральной важности

Иркутск, aviation, Авиация, байкал

Региональная авиакомпания «Ангара» имеет иркутскую «прописку», но лайнеры с её логотипом (основу авиапарка компании составляют самолёты семейства Ан-24 и Ан-148) можно встретить в аэропортах по всей Сибири и Дальнему Востоку. Сегодня много говорят о возрождении авиации регионального значения. Для многих уголков России это вопрос — элементарного выживания. Ведь в большой стране довольно много...Читать далее... населенных пунктов, добраться до которых, по сути, можно лишь по воздуху.

1. Авиакомпания «Ангара» базируется в Иркутске. Практически на берегу Ангары — международный аэропорт здесь расположен примерно в трех километрах от реки.

2. «Ангара» была создана в 2000 году на базе Иркутского авиаремонтного завода. Компания входит в группу «Истлэнд». Один из ключевых профилей холдинга — организация туризма в Восточной Сибири. В 2010 году «Ангара» объединилась с ЗАО «Авиакомпания ИркутскАВИА». Образованное в итоге слияния предприятие стало одним из крупнейших в Сибири авиаперевозчиков.

3. Основу авиапарка «Ангары» составляют проверенные временем машины КБ Антонова: семь Ан-24 и три самолёта Ан-26-100.

4. Более протяжённые межрегиональные полёты выполняются на ближнемагистральных лайнерах Ан-148-100Е. В парке «Ангары» таких бортов пять: три из них компания использует с 2012 года, ещё два были приобретены в лизинг в 2014-м. Причём это обновление авиапарка стало самым масштабным в Иркутской области за несколько десятков лет.

5. Эти лайнеры перевозят 70-85 пассажиров на расстояние до 4400 километров.

6. «Ангара» сегодня является одним из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Маршрутная сеть компании покрывает всю Иркутскую область. Но не только. Компания осуществляет регулярные рейсы по Сибири и Дальнему Востоку, чартерные рейсы по стране. Кроме того, с осени 2014 года «Ангара» располагает допуском к международным полётам.

7. Высота 10 километров.

8. Ан-148 на взлёте. «Сто сорок восьмые», специально заказанные «Ангарой» в «северном» варианте (дополнительный обогрев элементов конструкции и т.п.) хорошо зарекомендовали себя в непростых условиях эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке.

9. «Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на борту…».

10. Ан-148 совершил посадку в Талакане — это построенный на частные инвестиции аэропорт рядом с крупным нефтегазоконденсатным месторождением в Республике Саха (Якутия).

11. «Ангара» связывает якутский посёлок нефтяников с Иркутском, Красноярском и Новосибирском.

12. В месяц компания авиакомпания осуществляет около 300 рейсов.

13. Взлётно-посадочная полоса в Иркутске.

14. Лайнеру Ан-148 не требуется отдельный трап, что существенно упрощает и ускоряет подъём на борт и высадку пассажиров.

15.

16. Ранее я публиковал подробный репортаж о производстве Ан-148: https://gelio.livejournal.com/222044.html

17.

18. Самолёты Ан-24 и его изначально военно-транспортная модификация Ан-26.

19. Регистрация пассажиров на рейс «Иркутск — Бодайбо». В регионе, который отличается большой территорией и непростым ландшафтом, воздушное сообщение связывает Иркутск с целым рядом районных центров области.

20. Бодайбо расположен более чем в 1000 километрах к северо-востоку от Иркутска. Летают туда Ан-24 и Ан-26, перевозят около 50 пассажиров.

21. Кабина пилотов турбовинтового «Ана».

22. Штурман Ан-26. Согласно изначальным характеристикам такого самолёта, в его экипаж входило 6 человек. Однако модернизация радио- и навигационного оборудования сегодня позволяет сократить размер экипажа, но три человека — минимально допустимое количество.

23. В аэропорту Бодайбо действует грунтовая полоса длиной 1600 метров.

24. Глиссада. ВПП в Бодайбо расположена параллельно берегу реки Витим (это приток Лены).

25. Пробег и торможение на «грунтовке» вызывает пылевые завихрения.

26. Основанный золотодобытчиками в 1864-м и получивший статус города в 1903 году, Бодайбо расположен в труднодоступной местности Иркутской области.

27. Добираться до Бодайбо по земле очень долго и непросто — мост через Витим не достроен, машины переправляются на пароме летом или по льду зимой. Самолёты «Ангары» летают из Иркутска в Бодайбо и обратно 6 раз в неделю.

28. В Сибирском федеральном округе «Ангара» является крупнейшей среди авиакомпаний, которые эксплуатируют и производят техническое обслуживание самолетов Антонова.

29. Обслуживание на борту.

30. Республика Бурятия. Поселок городского типа Нижнеангарск на северной оконечности озера Байкал.

Песчаная коса — это часть территории узкого, пересекающего почти весь Байкал острова Ярки.

31. В аэропорту Нижнеангарска — бетонное покрытие. Но работает он только в светлое время суток.

32. Нижнеангарск был основан в середине 17-го века. Сегодня здесь живет около 4,5 тысяч человек — русские, буряты, эвенки и другие народности. В 1930 году здесь образовали государственный рыбзавод. Добыча рыбы и сегодня один из главных источников существования местных жителей.

33. «Muscle car».

34. Скамейка на берегу Байкала — место для размышлений о вечном.

35. Нижнеангарск для просторов Бурятии является настоящим «транспортным хабом». Есть станция на БАМе, неподалеку находится большой железнодорожный вокзал. Есть тут и порт. Большую роль для всего Северобайкальского района играет и авиация. Несмотря на различные кризисные явления, в республике стараются сохранить региональные воздушные перевозки. Свою лепту вносит и «Ангара»: в начале 2017 года авиакомпания запустила рейсы из Улан-Удэ в посёлки Таксимо и Нижнеангарск.

36. Байкал.

37. Заход на посадку в аэропорту Иркутска.

38.

39.

40. Тофалария. Живописный, но предельно труднодоступный горный регион в Нижнеудинском районе Иркутской области.

41. Авиатранспорт сейчас фактически единственная связь Тофаларии с «большой землёй».

42. Вертолёты Ми-8 компании «Ангара» перевозят и людей, и продукты питания.

43. Аэропорт посёлка Алыгджер. Населённый пункт, название которого по-тофаларски означает "ветер", от цивилизации отрезан непроходимыми горами.

44. Некогда сёла Тофаларии по два раза в день летал Ан-2. Сегодня - вертолёт через день-два, а то и раз в неделю в зависимости от сезона и населенного пункта. Это так называемые «социальные перевозки», себестоимость которых далеко не покрывается выручкой от продажи билетов.

45. Максимальный взлётный вес многоцелевого вертолёта Ми-8 — 12 тонн, крейсерская скорость 225 км/ч, предельная высота полета до 4000 метров, но, разумеется, обычно он летает значительно ниже.

46. В авиапарке «Ангары» сегодня 17 вертолетов Ми-8 различных модификаций, среди которых есть и «летающая скорая»: Ми-8 АМТ с медицинским модулем сможет обслуживать жителей Иркутской области и, в случае неотложной необходимости, соседних регионов, благодаря дополнительным бакам дальность полета медицинского вертолета возросла с 600 до 1000 километров.

47. На горизонте — горы Бурятии.

48.

49. Ангар «Ангары».

50.

51. «Ангара» известна не только региональными перевозками местного значения. Так, один из хабов компании находится в новосибирском «Толмачёво», откуда Ан-148 доставляют пассажиров в крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока.

52. «Левое кресло». Командир Ан-24.

53. Штурвал Ан-24.

54. Парк современной реактивной техники «Ангары» в недалёком будущем должен серьезно расшириться за счёт лайнеров МС-21. Летом этого года на международном авиасалоне «МАКС-2017» в Жуковском авиакомпания «Ангара» подписала соглашение с корпорацией «Иркут» о приобретении трех самолетов МС-21-300.

55.

56.

57.

Большое спасибо авиакомпании «Ангара» за организацию фотосъемки!

Смотрите также:

• Тофалария: затерянный мир

• Производство самолётов Ил-96-300 и Ан-148. ВАСО

• Иркутск с вертолета

• Ми-26 — самый большой вертолёт в мире. Авиакомпания «СКОЛ»

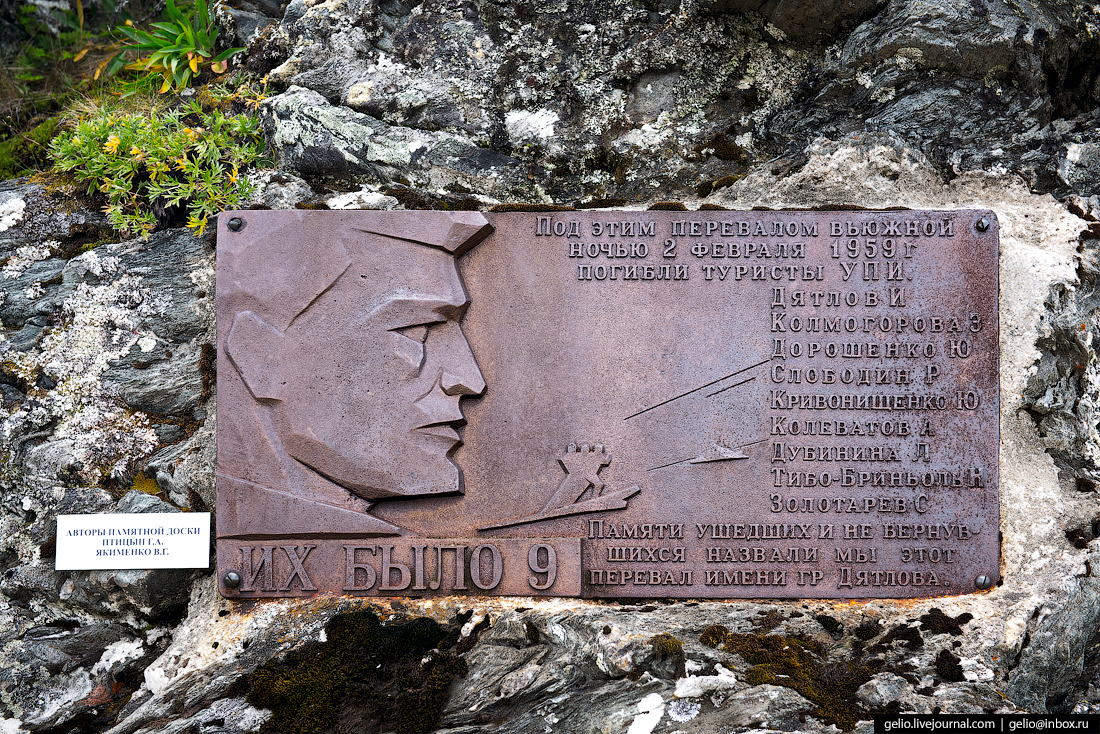

• Северный Урал: четвёртое чудо России и перевал Дятлова.

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

История одного дома: высотка «Бэтмен» в Новосибирске.

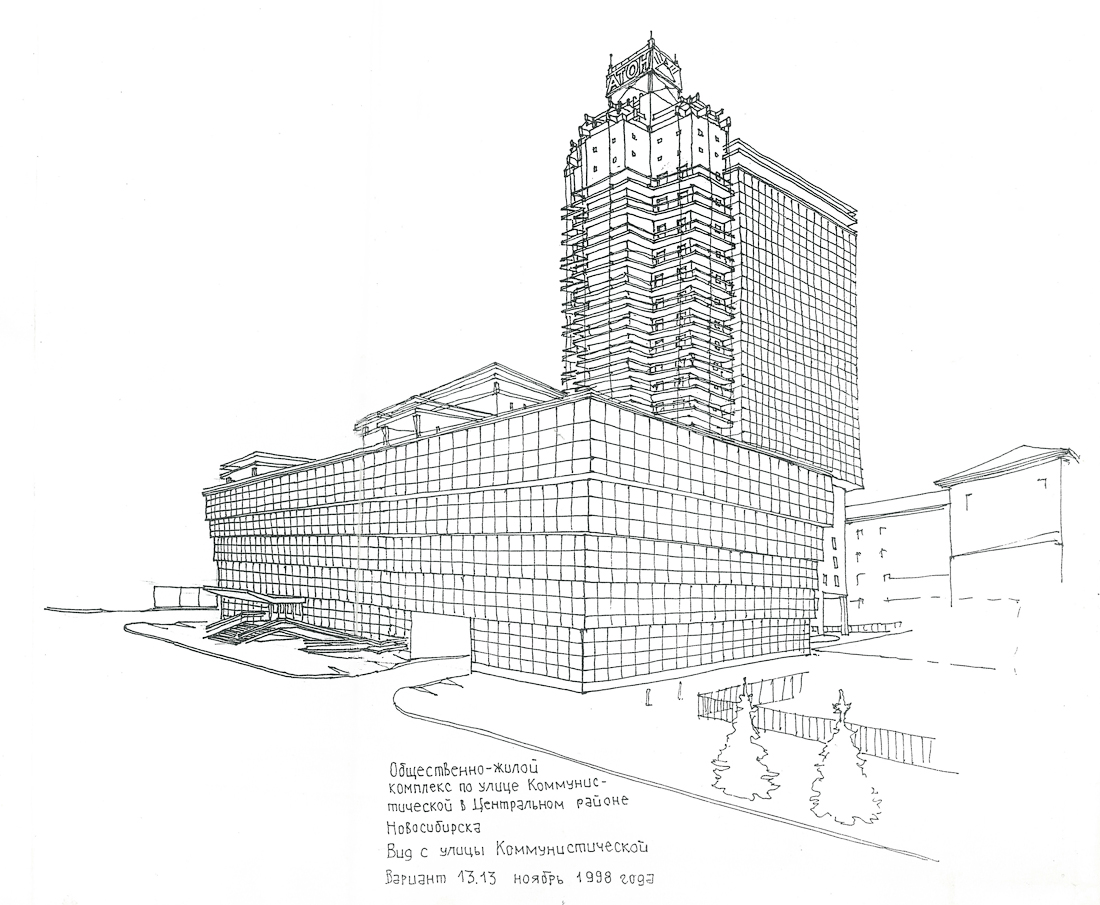

Множество противоположенных мнений — явный признак неординарности объекта. Так произошло с первой жилой высоткой в центре Новосибирска. Прозванное «Бэтменом» из-за необычной формы 21-этажное здание выросло на 88 метров на Коммунистической, 50 к 2003 году. Во время его создания сами авторы дома спорили и даже конфликтовали. Буквально с первых дней «Бэтмен» вызвал множество полярных оценок и у...Читать далее... простых новосибирцев. Неравнодушные поклонники и противники у здания есть даже сегодня, спустя почти 15 лет после его сдачи.

О вкусах не спорят. В конце-концов, даже Эйфелеву башню многие парижане поначалу приняли в штыки. На мой взгляд, интереснее другое. Пообщавшись с создателями проекта и получив уникальный пакет документов, проследить, — как изменялась концепция и облик здания, которое стало одним из символов Новосибирска начала третьего тысячелетия.

1. Новосибирск, несмотря на свой «столичный статус», вышел из советской эпохи довольно низкорослым. Всего-навсего четыре — такова средняя этажность города, согласно рейтингу компании 2ГИС. Высотки в Новосибирске не строили из-за устоявшихся планировочных традиций. Но не только. До сих пор бытует странное мнение, что «небоскрёбы» могут представлять опасность для заходящих в «Толмачёво» самолетов. Тормозящую роль играет и серьёзная административно-бюрократическая инерция: к примеру, нормы пожарной безопасности. Нужны были и современные технологии, материалы, строительные навыки… И финансовые средства, наконец. В общем, к концу XX века «небоскрёбами» в Новосибирске считалось всё, что выше 9 этажей.

2. Безусловным лидером с 1985 года было 74-метровое здание 23-этажной гостиницы «Новосибирск» на привокзальной площади. Сооружение, надо признать, абсолютно типичное и неинтересное. Поэтому совсем немудрено, что в начале века XXI-го новостройка на Коммунистической, 50 произвела фурор не только рекордной высотой. Вызовом казалась и яркость здания, фасад которого впервые был покрыт цветным стеклом. Яркость по тем временам — дерзкая и выходящая за рамки серого городского пейзажа.

3. Первый новосибирский жилой «небоскрёб» возвела компания АТОН. Она возникла в начале 90-х годов на базе подразделения мощного советского строительного треста №30. И к концу десятилетия новый бренд уже имел в городе крепкую репутацию. Среди заметных объектов АТОНа — международный терминал аэропорта Толмачёво, производственные здания шоколадной фабрики и ВИНАПа, реконструкция здания оперного театра и другие. Строила компания и жилые дома комфорт-класса на правом берегу Оби.

4. В 1996 году после успешной реконструкции гимназии №1 директор АТОНа Александр Крымко и тогдашний глава Центрального района Игорь Люзенков пришли к соглашению. Строительная фирма получила площадку на Октябрьской, 81 в обмен на несколько квартир в будущем доме, которые после окончания строительства передали администрации района. А 25 июля 1996 года постановлением мэра Виктора Толоконского АТОНу под строительство был передан ещё один участок на улице Коммунистической — треть гектара. Город оценил участок в 3 миллиарда неденоминированных рублей (после реформы 1998 года эта сумма превратилась в 3 миллиона).

На месте будущего «Бэтмена» на Коммунистической тогда стояли два деревянных двухэтажных жилых дома, один из которых позднее сильно пострадал от пожара. Деревянные здания 1906-07 годов постройки были ещё довольно крепкими, но страшно далёкими даже от малейшего намёка на комфорт. Расселили их позднее довольно быстро, обитатели бараков получили квартиры на Серебренниковской, на ОбьГЭСе, всё обошлось без скандалов, как часто бывает сегодня.

5. Январь 1996 года.

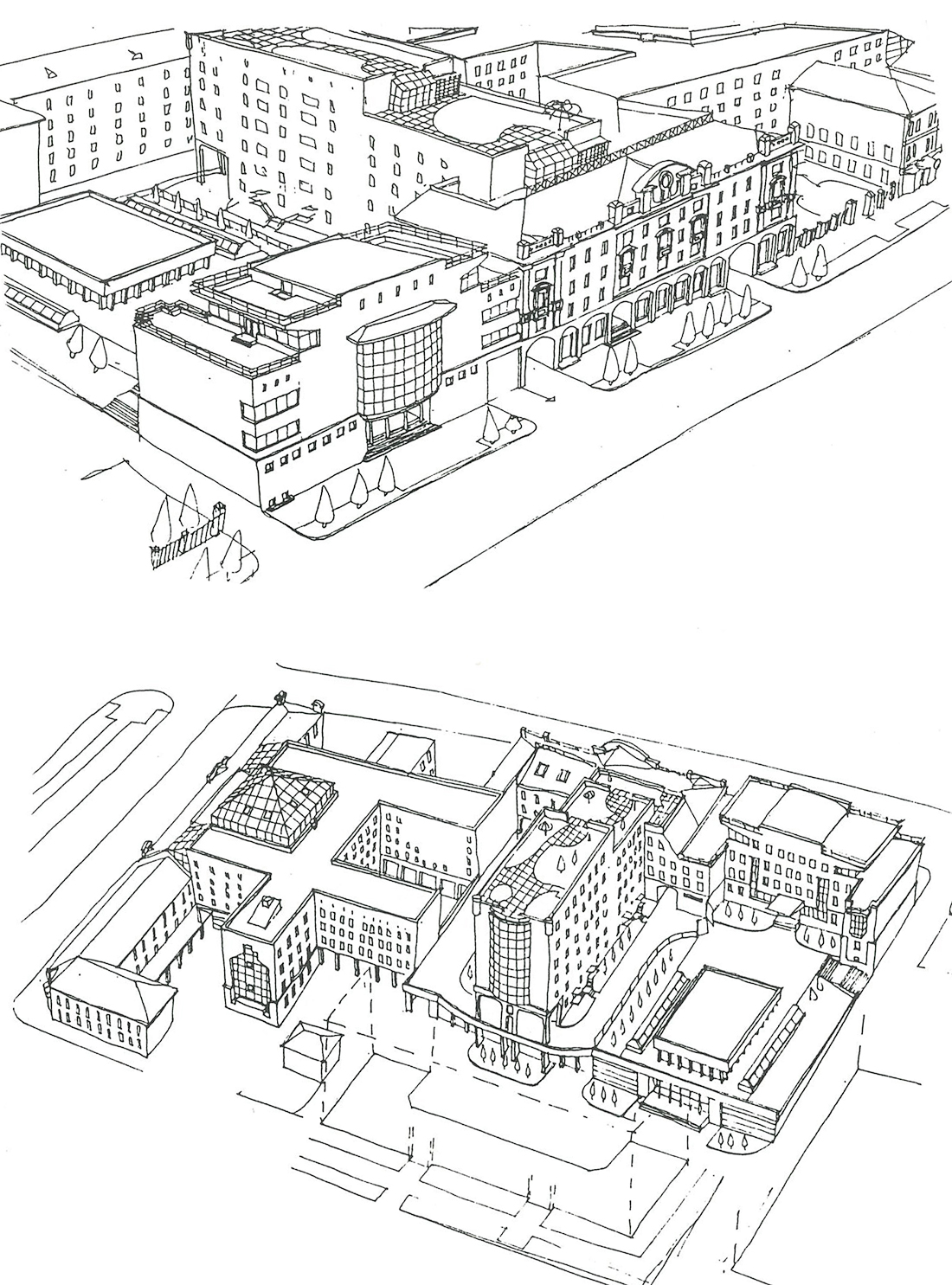

Работа над новым «жилым домом с административными помещениями» началась в 1996 году. В качестве проектировщика была выбрана архитектурная фирма — мастерская Александра Долнакова. В начале готовили обоснование для градостроительного совета и смотрели, не нарушит ли новая стройка законы по охране памятников старины. Кстати, по наброскам самых первых вариантов видно, что авторы проекта планировали вписать в ансамбль те самые бараки.

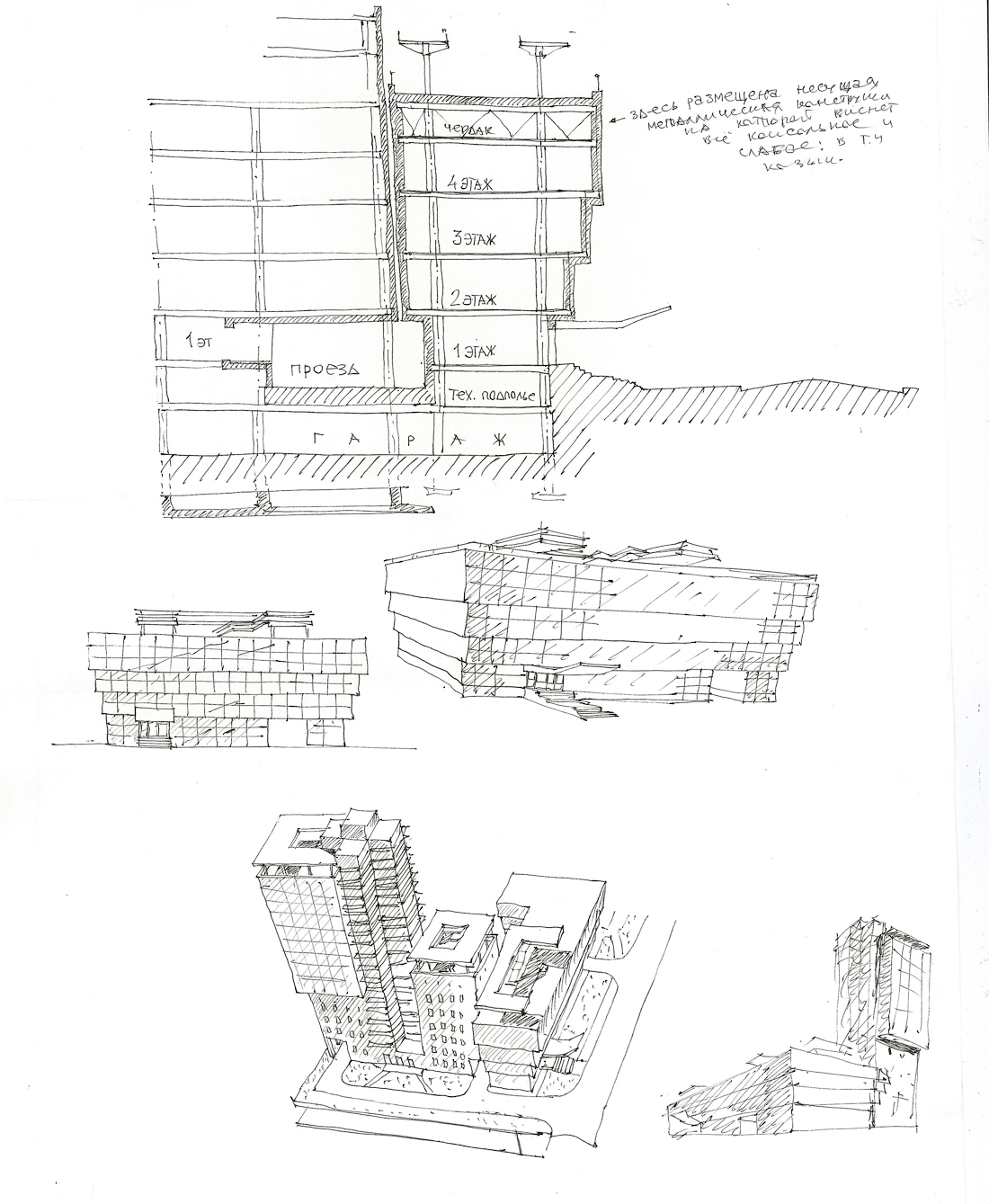

6. Никакой высотности на старте проектирования и в помине не было. На эскизном плане — 9-этажный 36-квартирный дом и административная четырёхэтажка.

7. Один из вариантов, представленных архитектурному совету, был таким — договориться с владельцами соседних земель и создать единый ансамбль, застроив целый квартал. Новосибирск того времени высоток просто не знал. Соответственно, и на этом эскизе — густая застройка и эксплуатируемая кровля. Планам кооперации по разным причинам не суждено было сбыться.

8. Февраль 1996 года.

Появляется первый вариант с высотным зданием.

9. План типового этажа и пентхауса с эксплуатируемой кровлей.

10. Проект по-прежнему сохранял историческую застройку (пару двухэтажных зданий).

11. 11 июня 1997 года на заседании градостроительного совета Новосибирска были представлены как приземистый, так и высотный варианты. Это была настоящая битва — мнения резко разделились. Корифеи традиционного градостроительства выступали против устремлённости вверх. Ссылались на старый регламент Гражданпроекта, который ограничивал рост застройки центра города предельно скромными четырьмя (!) этажами. Свои аргументы, конечно, приводили и оппоненты: говорили, что молодой город, у которого не было сотен лет для раскачки, развивается очень бурно на сломе экономических формаций.

Кстати, не было единства и среди корифеев. К примеру, о том, что городу нужны высотные силуэты заявил легендарный зодчий, проектировщик Академгородка, улицы Богдана Хмельницкого, кукольного театра, главный архитектор Новосибирска в 1971–1987 годах Александр Михайлов. Он предрекал активную застройку второго плана Красного проспекта высокими зданиями (и, в общем, оказался прав).

В итоге бурных дискуссий решение всё же приняли в пользу высотного варианта. Был утверждён эскизный проект и дан старт проектированию.

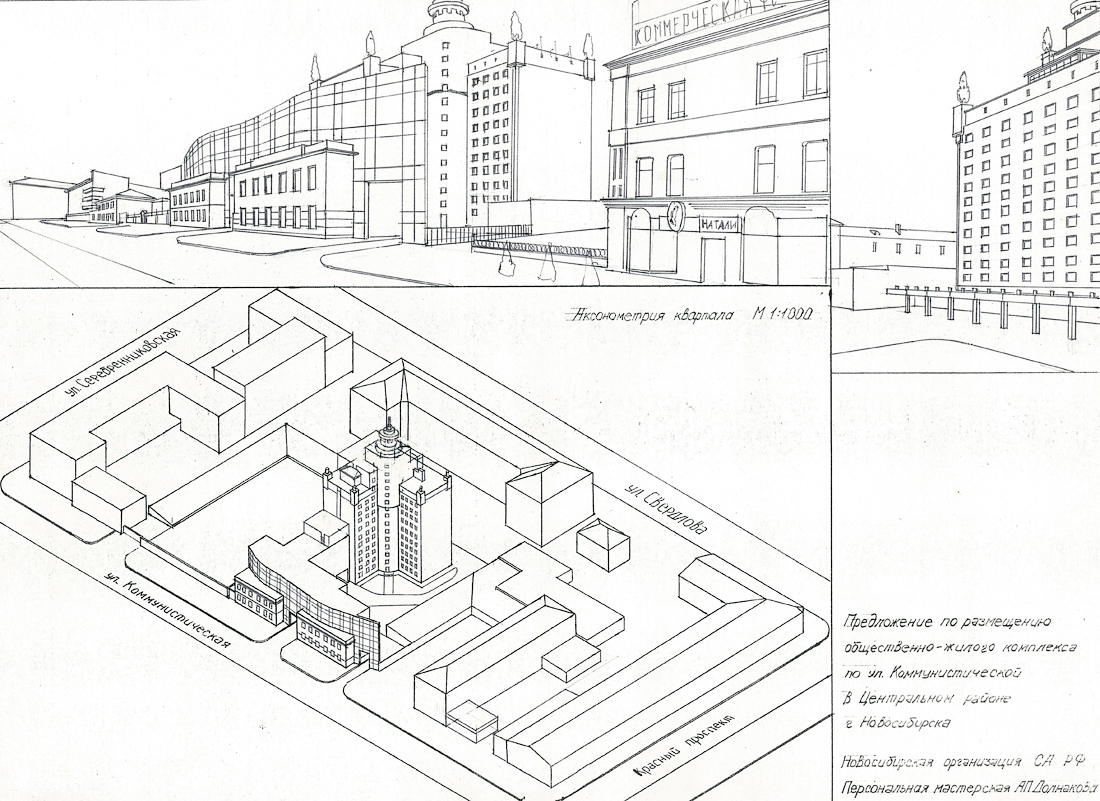

12. Искусственно вытягивать здание вверх никто не стремился (поначалу в доме планировалось 17-18 этажей). Авторы проекта, разумеется, понимали, что объект в любом случае станет высотной доминантой. Но не ставили перед собой задачу проектирования самого высокого здания Новосибирска.

Жилое Г-образное 17-этажное здание было запроектировано в сборно-монолитном каркасе с бесбалочным перекрытием системы «куб» с монолитным ядром жёсткости. На каждом этаже было по 4 квартиры свободной планировки.

13. Тогда же возникла идея фасадного остекления и башни наверху, как силуэтного завершения 17-этажного жилого здания.

14. Северный фасад общественного фрагмента представлял собой зеркальную стену-экран, с включением в неё фрагментов, имитирующих снесённые постройки.

15. Улица Коммунистическая, вид со стороны Серебренниковской. Возле здания регионального управления ФСБ как будто прогуливается сам Николай II.

16. А на этом эскизе дорогу к дому купца Сурикова переходит дама с собачкой.

17. Виды с коммунального моста и со стороны улицы Кирова.

18. Кстати, высотный вариант проекта посчитал оправданным и Виктор Тимонов, нынешний главный архитектор Новосибирска (а в те годы — глава комитета по земельным ресурсам и землеустройству Новосибирска).

19. Архитекторы вычерчивали и «линии взгляда» — или, по-научному, схему визуальных коммуникаций: каким образом башня будет видна с разных точек прилегающих улиц.

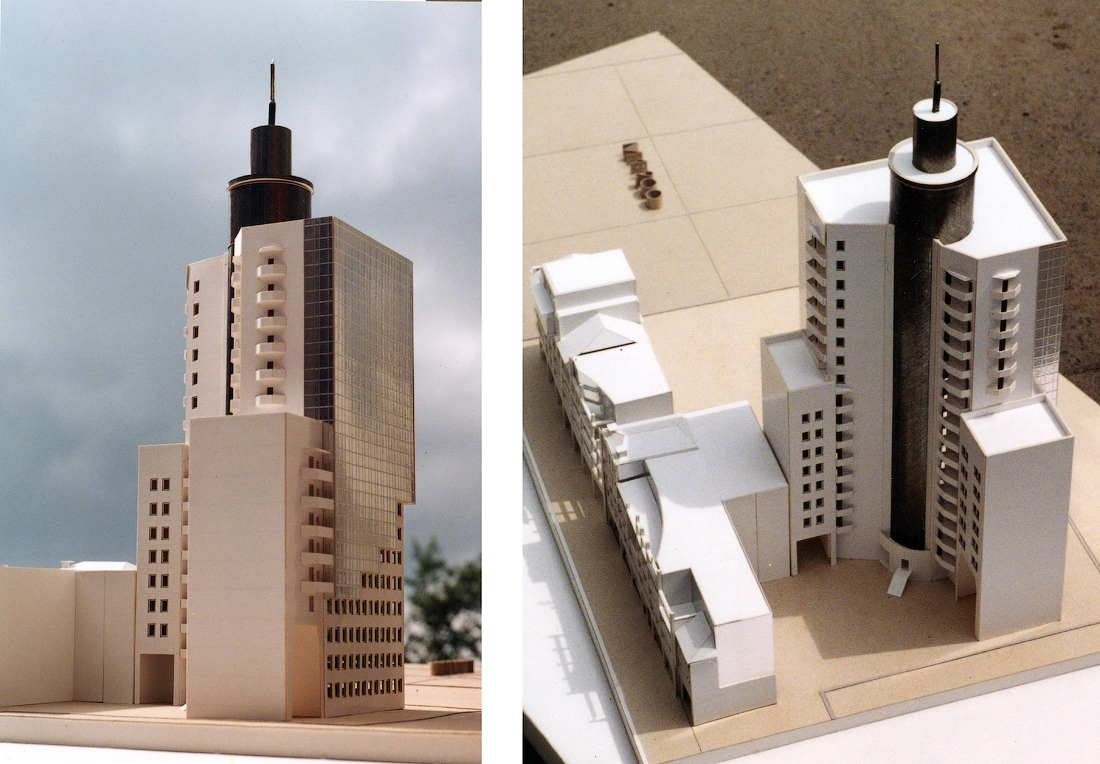

20. На основе принятого варианта был создан макет.

21.

22. На объёмном макете проект высотки вписывался в окружающую застройку.

23. На стадии эскизного проектирования здание предполагалось сделать асимметричным. Однако, когда начали делать расчёты для рабочей документации, от асимметрии пришлось отказаться: вариант не укладывался в нормы жёсткости конструкции и ветровых нагрузок. В итоге сечение сделали простым прямоугольником 18 на 72 метра. А проект в целом пережил серьёзный кризис, о нём — чуть ниже.

24. Октябрь 1998 года.

Поиск визуального образа нового варианта.

25.

26. Зародилась идея нависающего над Коммунистической фасада административного здания.

27. Варианты надстройки.

28. Вид с Красного проспекта.

29. Ноябрь 1998 года.

30. Вид с Октябрьского моста и со стороны улицы Кирова.

31.

32. Административная часть здания.

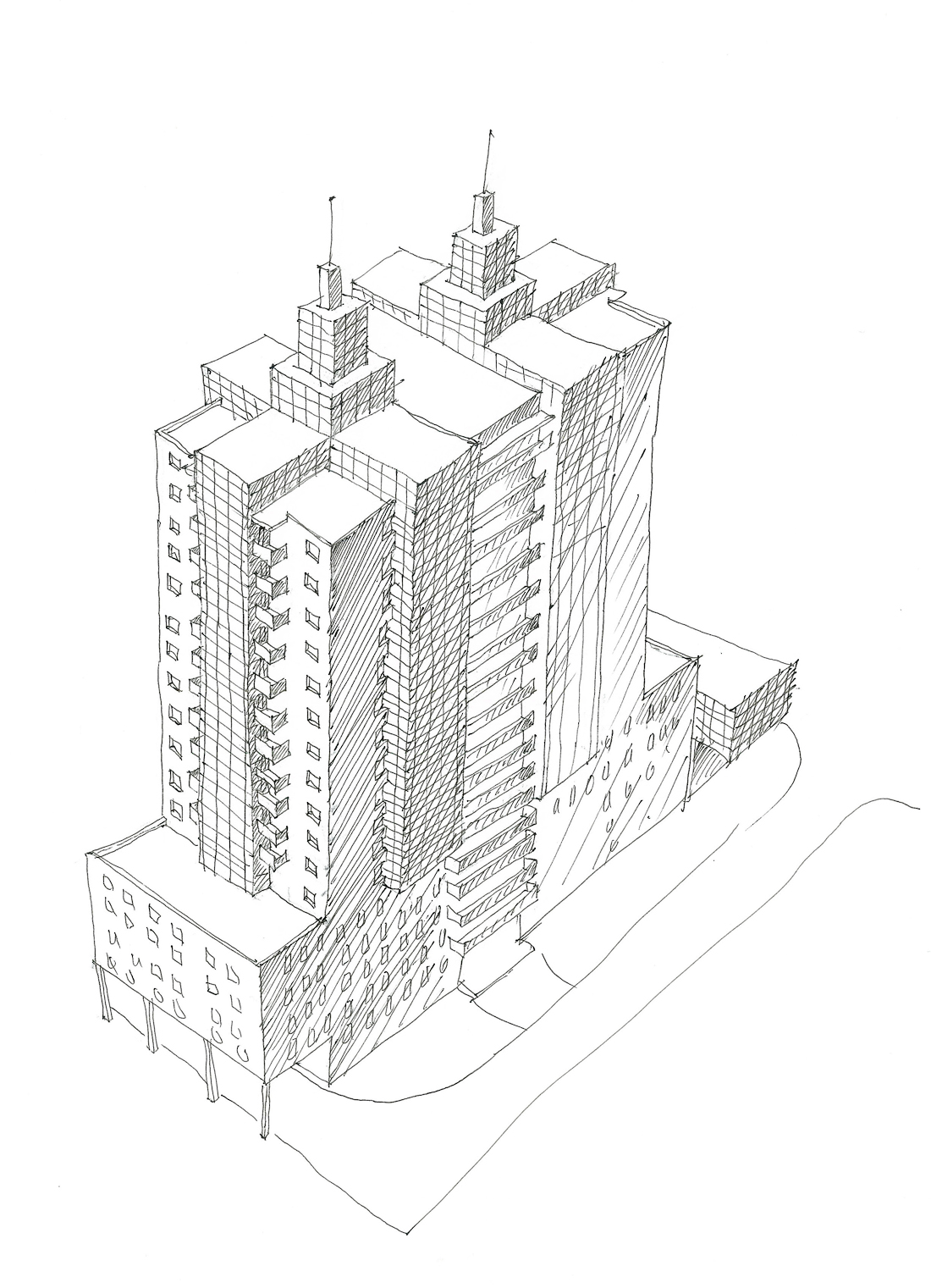

33. Техническая экспертиза выявила неравномерную осадку грунта. Возведение асимметричного здания в его однобашенном варианте на ограниченной площадке могло обернуться как креном самого этого строения, так и вызвать осадку соседнего здания. Отвечавшая за инженерную часть проекта фирма Сергея Сергеева «ССС» («Сибирские строительные системы») выполнила расчёты, по которым для уравновешивания нагрузки требовалось симметричное решение. Только к декабрю 1998 года было готово порядка 40% однобашенного проекта. Переделать его (фактически же — заново спроектировать здание) предлагалось за два месяца, причём накануне и во время празднования нового 1999-го года.

34. Как вспоминает главный инженер проекта Игорь Поповский, руководитель мастерской Долнаков поставил задачу оперативно переделать проект и пообещал подкрепить срочность финансово. Сделать это за два месяца было практически невозможно. Поповскому запомнилась шутливая реакция команды на задание Долнакова: «Александр Петрович, а вы до Барнаула на велосипеде за два часа доедете? Нет? А если подкрепить финансово?..» Но шутки-шутками, а деваться всё равно было некуда.

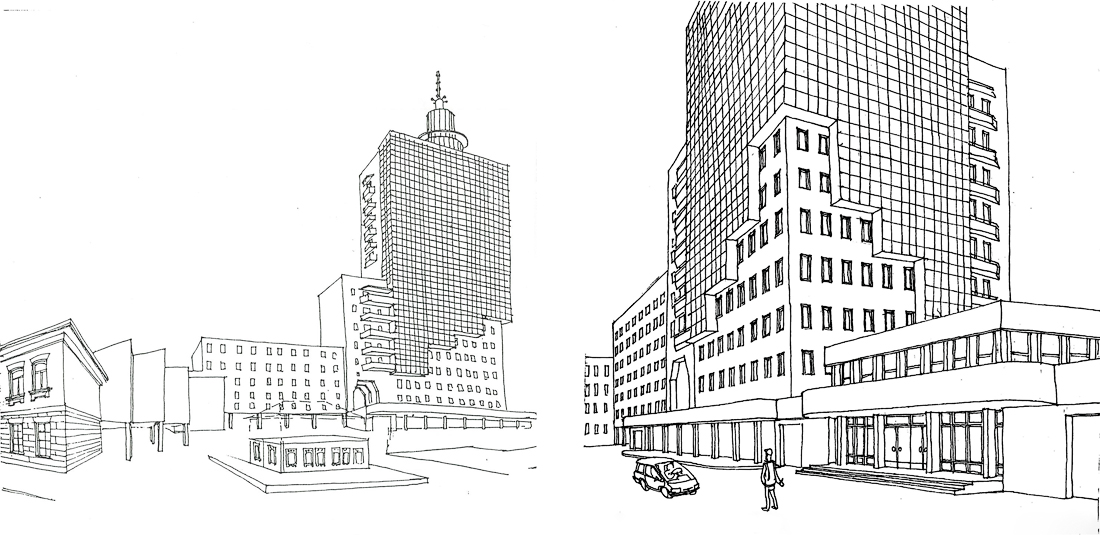

Так начался напряжённый поиск симметричного варианта.

35. Этот вариант похож на московский торгово-деловой комплекс «Смоленский пассаж», открытый в 1998 году.

36. Большое количество балконов. Вид со стороны улицы Свердлова.

37. Вид с Красного проспекта.

38. Правый эскиз — это уже практически окончательный вариант, который и был воплощён в построенном здании. За исключением надстройки, конечно же.

39. Январь 1999 года.

Переломный момент в формировании образа здания. Именно на этом листе главный архитектор проекта Александр Баранов впервые зафиксировал эскиз с двумя башнями.

40. Сначала вариант с близким расположением башен друг от друга...

41. ...а после основной вариант, где башни разнесены по сторонам здания.

Сам автор, правда, заметил, что вышло подобие «новорусской распальцовки» — так называемой «козы». Но Долнакову вариант понравился. Нарисованный от руки на новогодних каникулах эскиз пошёл в работу. Началась переделка проекта. Работа заняла весь февраль. Готовый проект главный архитектор Новосибирска Валерий Арбатский подписал в марте 1999 года, на старте строительного сезона.

42. На основе утверждённого варианта была создана компьютерная трёхмерная проекция здания.

43. По замыслу Баранова, в проекте должны были читаться элементы конструктивизма, образцы которого представлены в «Доме с часами», что по соседству. Но при этом здание отличалось бы общим сдвигом в сторону «хай-тек».

44. К примеру, одна из технологичных задумок — рекуперация тепла в башнях, там планировалось создать теплообменные камеры, при помощи которых до 70% тепла возвращалось бы обратно в дом. Такое решение использовал, к примеру, знаменитый Норман Фостер. Но заказчик новосибирского здания идею не принял.

45. Вариант строительства крытой надземной парковки на 100 автомобилей. Вид с улицы Коммунистической.

46. Март 1999 года.

Компьютерное внедрение здания в ландшафт. По завершению «стадии П» (так архитекторы называют этап проектирования) начались строительные работы, заливка фундамента. Одновременно создавались рабочие чертежи инженерных коммуникаций.

47. Вид со стороны станции метро Октябрьская.

48. 29 января 2000 года.

Профессор кафедры геодезии Сибстрина Геннадий Асташенков контролировал просадку конструкций на стадии строительства, а потом и всего возведённого здания на протяжении нескольких лет после сдачи.

За весь почти пятилетний период наблюдений с мая 2000 года наибольшая осадка не превысила 11 сантиметров. Это более чем вдвое меньше разрешённого уровня: строительные правила допускают осадку многоэтажных гражданских зданий с полным стальным каркасом на сплошной фундаментной плите в пределах 22,5 см.

49. Май 2000 года.

Строительство будущего «Бэтмена» вызвало локальный конфликт с жильцами соседнего дома на улице Свердлова (в своё время он был построен для сотрудников органов госбезопасности). Однажды местные жители устроили бунт, повалив бетонный забор вокруг стройплощадки. Был случай, когда в сторону стройки даже кто-то стрелял из пневматического оружия. Причём, весомых аргументов у протестующих, по сути, не было. Новый дом вырос фактически на месте свалки. Солнце соседям высотка не загораживала, так как располагалась с северной стороны от них. Городские власти протест не поддержали. Понятно, что некоторое время стройка издавала шум, но это было единственным и временным неудобством.

50. 23 июля 2000 года.

Металлический каркас здания спроектировал тогдашний замдекана строительного университета Сергей Гладков.

51. Январь 2001 года.

52. Вид со стороны улицы Максима Горького.

53. Эта фотография, особенно если перевести её в ч/б вариант, напоминает виды строительства небоскрёбов в Нью-Йорке в 30-х годах ХХ века.

54. 6 апреля 2001 года.

55. Расчётная общая масса металлоконструкций составляла около 1400 тонн. Причём железа для стройки запланировали с изрядным запасом, тонн на 200. В Новосибирске выполнить такой заказ не взялось ни одно предприятие, в итоге его привезли из Новокузнецка, с завода «Кузнецкие металлоконструкции».

56. Вид с крыши «Дома с часами».

57. С «Болгарского дома» на площади Ленина.

58.

59. Оператором 100-метрового крана работала женщина.

60. Май 2001 года.

61. Июнь 2001 года.

В центре Новосибирска относительно недалеко от высотки на Коммунистической начало расти ещё одно высокое здание — будущая штаб-квартира сибирского отделения Сбербанка.

62. 6 июня 2001 года.

Сфотографировать строительство «Бэтмена» удалось и лично мне, тогда ещё подростку. Я сделал этот кадр на простую плёночную мыльницу «Кодак», которую взял с собой совершенно случайно.

63. 15 июня 2001 года.

В Новосибирске формируется новый скайлайн.

64. 26 июня 2001 года.

Начало остекления здания.

65. Летом 2001 года проект пережил новый кризис, который привёл к разрыву с мастерской Александра Долнакова. Причиной стали классические разногласия «художников» и «технарей». По словам главы АТОНа Александра Крымко, авторы проекта в какой-то момент начали пытаться влиять на технический аспект реализации своих идей, к примеру, на выбор материалов и так далее. Заказчику такая ситуация не понравилась. Эстафета архитектурно-проектировочного сопровождения перешла к компании «ССС». Правда, функции главного архитектора проекта некоторое время выполнял Игорь Поповский, но недолго. К примеру, он посчитал, что те же «хай-тек» новшества вроде рекуперации натыкаются на инерцию строительной системы. В итоге конструкторские функции в проекте стал выполнять руководитель фирмы «ССС» Сергей Сергеев, а его сотрудник Эдуард Сысолин — обязанности архитектора проекта.

66. Июль 2001 года.

Панорама правого берега. Старый железнодорожный мост через Обь.

67. Ход работ на объекте контролируют сотрудники «Сибирских строительных систем».

68. Поиск вариантов фасадных решений вёл Эдуард Сысолин.

69. Стальной каркас башен выполнила компания «Нолекон-Монтаж Новокузнецк».

70. Итоговое решение.

71.

72. Визуализацией финального этапа проектирования здания занимался Эдуард Сысолин. В частности, жёлтые металлические вставки на башнях — его идея. По его словам, они появились из-за желания сделать отсылку к существующей застройке ул. Коммунистическая. Изначально они должны были быть более спокойные, не такие яркие. И главное — соединяться наверху, но из-за антенн связи было принято решение их срезать.

73. Август 2001 года. Вид со стороны станции метро Октябрьская.

74. Сентябрь 2001 года.

С остеклением фасада здания также были проблемы. Цветное стекло сначала пробовали найти в Саратове, но безуспешно. Сам Новосибирск обеспечить «Бэтмен» нужным стеклом не мог, однако свою роль сыграли специалисты Академгородка. Они предложили метод рефлекторного покрытия. При нём на стекло напыляются частицы металла в камере с глубоким вакуумом в электростатическом поле. В Академе, впрочем, не могли обеспечить необходимый объём выпуска такого стекла и заказ разместили в одном из томских институтов.

75. 25 ноября 2001 года.

Витражи из стеклопакетов прямо на площадке собирала группа студентов-строителей. Размер самого большого витража был 7,2 на 3,3 метра.

76. Согласно первоначальному замыслу Александра Баранова, остекление фасада должно было быть выполнено в коричневой гамме — так, чтобы в зеркальном материале отражалось небо. Эффект, правда, пропадал бы сразу при открывании окон. Кстати, архитекторы предлагали заказчику проекта вариант с монолитным внешним контуром остекления, чтобы окна в доме не открывались совсем. Но такой вариант (довольно стандартный для мирового «небоскрёбостроения») у нас посчитали слишком радикальным и совершенно неприемлемым.

77. Алюминиевые профили для крепления стеклопакетов изготовили на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс». Кстати, любопытная деталь. Создатели «Бэтмена» некоторое время всерьёз рассматривали красивую идею приобрести списанный самолёт Ан-24, переплавить его и использовать «крылатый металл» в конструкциях здания. В итоге, правда, купили обычный алюминиевый лом.

78. 27 ноября 2001 года.

79. Первоначальную планировку здания сделал Игорь Поповский. Там были предусмотрены просторные холлы в центральной части здания — небывалая роскошь для Новосибирска. Впрочем, после перепроектировки всё изменилось и пришлось максимально рационально «уплотнять» жилые помещения. Финальные планировки «Бэтмена» — дело рук Эдуарда Сысолина. В результате получилось получить 9000 кв. м под квартиры.

80. Планы рекуперации энергии и размещения оборудования для неё в башенках, как уже было сказано выше, реализованы не были. Была идея разместить в башнях смотровые площадки, но позже они стали частью многоуровневых квартир.

81. Январь 2002 года.

Ночной Новосибирск. С башен «Бэтмена» даже видны полосы аэропорта «Толмачёво».

82. Многие операции на жилой высотке осваивали прямо в процессе строительства. Нормы техники безопасности приходилось адаптировать к жизни прямо на ходу и даже на весу. Однако никаких серьёзных замечаний и претензий у трудовой инспекции во время строительства здания не возникло.

83. Апрель 2002 года. Ось Красного проспекта.

Был запущен рекламный видеоролик по продаже квартир в новом доме.

[видео]

84. «Бэтмен» вырастает над администрацией Новосибирской области. Справа видно старое здание филармонии.

85. Май 2002 года.

Жилой дом на Коммунистической, 50 стал одним из пионеров девелоперского «бума» — примерно в это время город начал бурно строиться.

86. Июль 2002 года.

87.

88. 1 ноября 2002 года.

Впервые в практике жилищного строительства Новосибирска в отделке «Бэтмена» использовали керамогранит. В то же время этим материалом облицовывали главный корпус горбольницы. Керамогранит тогда был новинкой и для страны в целом. Панели у нас использовали чешские и маленькие — 30 на 30 см. Большие (60 на 60) стоили невероятно дорого.

89. Декабрь 2002 года.

В здании в итоге получилось 18 «основных» этажей, 19-й этаж — это второй уровень квартир 18-го. На двадцатом расположены так называемые «студии художника», которые, впрочем, стали частью административно-жилых помещений. Наконец, технические помещения на 21-м этаже и венчающие башню микро-клетушечки для оборудования. В башнях хотели открыть ресторан, но идея разбилась о сложности получения разрешений от пожарных и других контролирующих органов. В итоге в одной из башен разместился офис. Часть технических площадей арендует ФСБ. Обустроен в башне и трёхуровневый пентхаус площадью 470 квадратных метров. Кстати, как раз во время написания поста помещения в башнях были выставлены на продажу, но по совершенно запредельным для Новосибирска ценам — несколько десятков миллионов рублей.

90. 24 января 2003 года.

91. Довольно нетривиальной задачей после завершения строительства «Бэтмена» стал демонтаж строительного крана. Он был пристяжным — крепился непосредственно к стенам высотки. В условиях плотной городской застройки его нужно было аккуратно и осторожно отсоединить и сложить стрелу с ювелирной точностью.

Перекрёсток Октябрьской магистрали и Серебренниковской. Слева достраивается здание Сбербанка.

92. Июнь 2003 года.

Строительство административного здания. Проект офисно-торговой пристройки к «Бэтмену» был создан позднее плана основного здания. И это — студенческая работа! К моменту разработки административной части комплекса сотрудничество с мастерской Долнакова АТОН уже прекратил. Эскизы «ССС» общего одобрения также не получили. В итоге было решено обратиться в архитектурную академию. Среди студентов 3-го курса провели конкурс, получили 30 свежих «незамыленных» эскизов, и один из них был воплощён (небезвозмездно для автора, конечно). Девушку-студентку пригласили довести свой проект до ума во время летних каникул, сделать чертежи. Студентка не умела ещё даже «Автокадом» пользоваться, для начала ей пришлось освоить программу, а потом уже доработать проект.

93. «Бэтмен» почти готов, но ещё без жёлтых направляющих.

На финальной стадии строительства возник ещё один вопрос: куда жильцы будут вешать кондиционеры, если фасад полностью стеклянный? Возникла такая идея — в центральном холле оборудовать трубу-колонну на всю высоту здания для размещения внешних блоков кондиционеров с решётчатым полом и перекрытием. Это позволило бы обеспечить необходимый воздухообмен для работы кондиционеров. К сожалению, или к счастью, эта идея не была реализована.

94. Сентябрь 2003 года — дом сдан!

95. Жить в нём считается престижным. Всего в здании сейчас 65 квартир и 80 машино-мест подземной парковки. Высота 87,9 метров. До 2015 года дом был самым высоким в Новосибирске. И, как самый заметный, получил множество прозвищ в диапазоне от «штепселя» до «синего дома». Но основательнее прочих прижилось привычное нам — «Бэтмен».

96. Автор фотомонтажа на этом и на заглавном фото: Владимир Кучин

97. Авторы проекта получили диплом градостроительного конкурса «Золотая капитель». У здания есть не только горячие поклонники, но и яростные критики, которые не могут смириться с его «постмодернистским вызовом».

98. Хотя с тем, что дом на Коммунистической, 50 стал для Новосибирска одним из знаковых символом неоднозначной эпохи начала XXI века, не спорит, пожалуй, никто.

Большое спасибо всем за помощь в сборе информации!

Отдельное спасибо Александру Крымко, Сергею Сергееву, Петру Долнакову, Игорю Поповскому, Евгению Иванову, Владимиру Паршукову и Александру Сверщевскому!

Смотрите также:

• История проектирования Новосибирского театра оперы и балета

• История строительства новосибирского театра оперы и балета (1932-1945)

• История строительства Коммунального моста через Обь в Новосибирске (1951-1955)

• История строительства новосибирского метро

• История строительства новосибирского метромоста (1980-1985)

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- 1 комментарий

Gelio

Якутский посёлок Усть-Нера: летний вид на полюс холода

Поселок золотодобытчиков Усть-Нера расположен в Республике Саха в 730 километрах к северо-востоку от Якутска (это по прямой, а по автотрассе — почти в тысяче). Окружающие Усть-Неру пейзажи многие считают одними из самых красивых — в Евразии, по крайней мере. В полной мере они раскрываются лишь в считаные летние недели. Ведь здешние места ещё и одни из самых суровых на планете. В районе...Читать далее... Усть-Неры находится Полюс Холода Северного полушария.

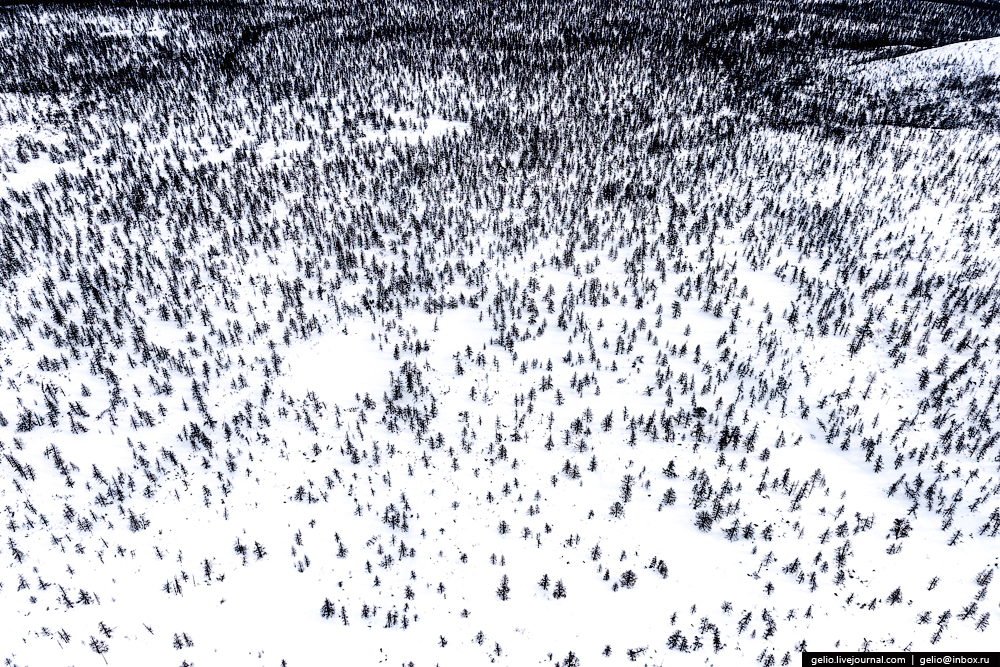

1. Путь в Усть-Неру начинается в Якутске. И пролегает над Верхоянским хребтом. Этот горный водораздел бассейнов рек Лены и Яны протянулся более чем на тысячу километров. На самом деле Верхоянский — это целая горная система из нескольких хребтов. Примерно до высоты километра горы покрыты редкими лесами, а выше уже находится безжизненная горная тундра. Самая высокая точка — Орулган (2389 метра).

2. За Верхоянским хребтом начинается тундра Эльгинского плоскогорья. Средняя высота чуть меньше полутора километров. По плоскогорью течёт река Эльги.

3. Более чем на полторы тысячи километров с юга на север протянулось русло Индигирки — главной реки якутских золотодобытчиков. Богата она не только драгоценным металлом, но и рыбой, хотя, по одной из версий, название с языка местных народов переводится как «Собачья река».

4. Поселок Усть-Нера расположен у места слияния рек Индигирка и Нера. Население около 5,5 тысяч человек.

5. Улица Ленина. Во время Великой Отечественной войны в Усть-Нере были открыты первые золотые прииски. Сейчас здесь расположен большой горно-обогатительный комбинат.

6. Посёлок Усть-Нера строили заключенные. До конца 50-х годов здесь был центр так называемого Индигирлага.

7. Центр Усть-Неры. Местная администрация. И площадь Победы с монументом на берегу Индигирки. На перекрестке улиц Ленина и Коммунистической расположена Успенская церковь. А телевидение жители Усть-Неры получили лишь в 1972 году — одними из первых на северо-востоке страны, здесь построили станцию «Орбита».

8. Через поселок проходит федеральная трасса Р504 (ранее М56) «Колыма», она соединяет Якутск и Магадан. Бетонный мост через Индигирку был сдан в октябре 1975 года.

9. Аэропорт «Усть-Нера» обеспечивает регулярное сообщение поселка с Якутском. Первые самолёты для обслуживания нужд геологов сюда привезли в конце 30-х годов. До строительства стационарной полосы это гидроаэропорт — самолеты садились на воду, а зимой на лыжах.

10. Первую грунтовую ВПП в аэропорту «Усть-Нера» построили лишь в 1951 году. Длина полосы сегодня — 1530 метров. В 2010-м сдали новое здание аэровокзала.

11. Во время строительства Усть-Неры здешние леса до подножия сопок сильно пострадали от вырубок. Сейчас окрестности посёлка вновь «обросли».

12. Дорога назад. Эльгинское плоскогорье.

13. Заброшенный посёлок золотодобытчиков Нелькан.

14. Усть-Нера является центром Оймяконского улуса (района) Якутии. Именно Оймякон называют самым холодным местом Северного полушария, Полюсом Холода. Официально зафиксированный абсолютный минимум температуры — минус 67,7 градуса Цельсия (по другим данным, на десять градусов «прохладнее» — минус 77,8°C).

15. Хребет Сунтар-Хаята — часть Верхоянской горной системы. Первые русские исследователи и «покорители» здешних мест в XVII веке обходили хребет с севера и запада. Высшая точка — гора Мус-Хая (2959 м). Хребет Сунтар-Хаята богат ледниками, площадь которых составляет около 200 квадратных километров.

16. Якутские горы густо изрезаны руслами мелких рек и ручьёв.

17. Индигирка питается дождями, снегом и ледниками. Бассейн реки расположен на многолетних мёрзлых горных породах. Поэтому даже в июле на Индигирке можно встретить нерастаявшие ледяные островки. Это самая холодная река на земле, зимой Индигирка нередко промерзает насквозь.

Смотрите также:

• Тофалария: затерянный мир

• Северный Урал: четвёртое чудо России и перевал Дятлова.

• Север Камчатки с высоты

• Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

• Зимний Байкал

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Новый Уренгой с высоты: газовая столица России

Новый Уренгой был построен буквально на голом месте, в тундре, с нуля. Причём даже появился он довольно случайно: полвека назад «застрявшие» в этих местах по стечению обстоятельств геологи пробурили скважину и открыли одно из крупнейших в мире месторождений природного газа! Немного позднее для газовиков начали строить поселок, со временем он превратился в довольно большой город. По одной из...Читать далее... версий, «Уренгой» означает «гиблое место». Условия для жизни тут и впрямь не курортные. Но оно того стоит: в районе Нового Уренгоя добывают более 70% всего российского газа.

1. Город Новый Уренгой расположен в зоне многолетней («вечной») мерзлоты в Ямало-Ненецком автономном округе в окружении тундры, болот и сотен крошечных озёр.

2. Местные речки Томчару-Яха и Седэ-Яха, а также железнодорожная и автомобильная магистрали делят город на Северную и Южную жилые части — это их официальные названия. Северная крупнее по размеру; Южная же старше, в ней находится исторический центр — если, конечно, такое понятие применимо к городу, которому чуть больше 40 лет от роду.

3. Культурно-спортивный комплекс «Газодобытчик». Организация досуга в суровых краях задача первостепенной важности.

4. В «Газодобытчике» проводят концерты (тут сразу несколько залов разного размера), оздоравливаются и держат себя в тонусе в фитнес-центре, тренажёрных залах и спортивных секциях. Для глаза и души — зимний сад.

5. Ленинградский проспект.

Новый Уренгой строился с нуля, поэтому его отличают строгость и линейность планировки. Сегодня здесь живут около 113 тысяч человек. Для России это нечастое явление, когда «нестоличный» город региона превосходит административный центр по всем статьям. Для сравнения: население формально главного города Ямало-Ненецкого округа Салехарда не дотягивает и до 50 тысяч человек.

6. Торговые центры «Белые ночи» и «Проспект». В Новом Уренгое действует довольно много больших современных торгово-развлекательных комплексов.

7. Железнодорожный вокзал станции Новый Уренгой.

По железной дороге попасть в Новый Уренгой можно только через Тюмень (далее Тобольск, Сургут, Ноябрьск с юго-западного направления). На запад от Нового Уренгоя начинали тянуть ветку до Салехарда, но довели её лишь до Надыма. Вокзал в Новом Уренгое компактный, путей на станции два десятка, а платформы всего две.

8. Улица 26-го Съезда КПСС — единственная в мире с таким названием (правда, в челябинском Копейске есть ещё улица 26 Партсъезда).

9. Большинство жилых многоквартирных зданий в Новом Уренгое возведено в советские годы по типовым проектам. Природное окружение большую часть года здесь также довольно уныло. Город, как и многие другие на Севере, «спасается» разноцветной раскраской строений.

10. Торговый центр «Ямал».

11. Озеро Молодёжное в черте Нового Уренгоя — здесь проводят праздники национальных видов спорта, устраивают летние гонки на снегоходах по воде, а на берегах посиживают с удочкой — ради отдыха — любители рыбалки. Небольшое озеро образовалось так же, как и большинство подобных в здешних местах: оставшееся от ледника углубление заполнила его же вода. Причем дно таких озер — обычно не растаявшая вечная мерзлота.

12. Спортивный центр на улице Геологоразведчиков. Принадлежит ООО «Газпром добыча Ямбург».

13. Говорят, что Новый Уренгой появился практически случайно — благодаря геологам-сейсморазведчикам и… засухе. В середине 60-х годов из-за пересохшей реки Пур со своими баржами неподалеку от этих мест застряли геологи. Чтобы не терять времени даром, они решили разведать здешнюю территорию. И в июне 1966 года открыли третье в мире по запасам «супергигантское» Уренгойское месторождение газа. Посёлок газовиков сначала назывался Ягельное, а в 1975 году его зарегистрировали под названием Новый Уренгой. Статус города же он получил в июне 1980 года — населенный пункт рос вместе с темпами добычи газа.

14. Центральный офис ООО «Газпром добыча Уренгой».

Это стопроцентная «дочка» ПАО «Газпром». Одно из двух (наряду с ООО «Газпром добыча Ямбург») градообразующих предприятий Нового Уренгоя.

15. «Газпром добыча Уренгой» разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. В 2008 году предприятие преодолело рубеж в 6 триллионов кубометров газа: ни одно предприятие мира не получало столько топлива с одного месторождения. Рекорд зафиксирован в «Книге рекордов России».

16. В инфраструктуру крупнейшего в мире Уренгойского газопромыслового управление сегодня входят 16 газовых и газоконденсатных промыслов, более 2 тысяч километров трубопроводных сетей.

17. На долю предприятий Нового Уренгоя приходится 74% газа, добываемого в России.

18. Виадук — автомобильный путепровод над железной дорогой в центре Нового Уренгоя строили около 10 лет. В виде полумесяца его спроектировали, потому что прямой мост из-за существующей застройки сделать было невозможно.

19. Северная часть города.

20. Площадь Памяти.

Одна из главных достопримечательностей Нового Уренгоя — Мемориал Трех войн — был открыт в сентябре 2005 года к 30-летию города. Трехчастная стела символизирует подвиг трех поколений воинов, которые сражались в Великую Отечественную войну, в Афганистане и на Северном Кавказе. Вечный огонь был зажжен от факела на одном из газовых промыслов вблизи Нового Уренгоя.

21. Улица Дружбы народов.

Имеет неофициальное название «Армянский проспект»: в ходе строительства Нового Уренгоя дома из туфа здесь возводили строители из Армянской ССР. Они работали вахтовым методом, но многие из них потом остались жить на севере России.

22. В Новом Уренгое иногда шутят, что лета здесь не бывает: весна и осень приходится на июнь, июль и август, а в остальное время — зима. Конечно, это преувеличение. Летом здесь бывает и жарко (свыше +30 градусов). Но всё же климат, конечно, суровый — холодная зима длится более 280 дней в году.

23. Микрорайон Студенческий в Северной части города.

24. Улица Валерия Захаренкова — названа в честь газодобытчика-первопроходца, Героя Социалистического труда, лауреата Госпремии СССР.

25. Гостинично-деловой центр «Строитель».

26. Администрация города Новый Уренгой.

27. Спортивно-оздоровительный комплекс «Звёздный».

28. Микрорайон «Тундровый». Жилой комплекс с новой застройкой в центре города.

29. Микрорайон Оптимистов в Южной части Нового Уренгоя. С одной стороны жилого массива расположена мечеть, с другой — православный Богоявленский собор.

30. ТРЦ «Солнечный».

Продолжительность самого короткого в году светового дня в Новом Уренгое — 1 час 7 минут в зимнее солнцестояние.

31. Через Новый Уренгой протекает река Ево-Яха, приток Пура. Берега заболоченные.

32. Дачи у полярного круга! ДНТ «Дружба».

33. Стела «Полярный круг» «Газпром» установлена на автомобильной дороге «Новый Уренгой - Ямбург» в точке пересечения с 66-й параллелью, — условной линией Полярного круга. Памятный знак был установлен в 2013 году в честь 35-летия компании «Газпром добыча Уренгой».

Смотрите также:

• Норильск и Дудинка

• Сургут: морозная столица нефти и газа

• Ханты-Мансийск: компактный город среди тайги

• Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Каскад Вилюйских ГЭС: «бриллианты» энергетики Якутии

Каскад гидроэлектростанций на реке Вилюй расположен в сотне километров от города Мирный, почти в тысяче от Якутска и в четырех тысячах километров от Москвы. Расположенные на притоке Лены две станции своими масштабами далеки от всемирно известных гигантов вроде Саяно-Шушенской ГЭС. Однако в буквальном смысле «мал золотник да дорог»: вилюйский энергокомплекс играет важнейшую роль в алмазодобывающей...Читать далее... отрасли Якутии и, значит, в экономике всей России.

1. Вилюйские ГЭС называют «энергетическим сердцем» Западной Якутии. Они были построены для обеспечения энергией предприятий алмазодобывающей промышленности региона.

2. Административное здание Вилюйской ГЭС возле посёлка энергетиков Чернышевский. Этот более старый комплекс из двух очередей (ГЭС-I и ГЭС-II) был построен в 1960-76 годах. Как часть Вилюйского каскада в конце прошлого века рассматривалось и строительство ГЭС-III ниже по течению реки, более современную станцию часто называют Светлинской ГЭС по имени расположенного рядом посёлка.

3. Мощность Вилюйской ГЭС составляет 680 мегаватт. Для сравнения: Саяно-Шушенская гидростанция почти в десять раз мощнее (6400 Мвт).

4. Станция — системообразующий энергетический объект региона. Снабжает энергией не только промышленные предприятия, но и гражданский сектор нескольких районов-улусов Якутии.

5. Вторая очередь Вилюйской станции — ГЭС-II — была построена в 1974-76 годах.

6. Станции на реке Вилюй строили в крайне сложных природно-геологических условиях. Они стали первыми в мире ГЭС на вечной мерзлоте.

7. Станции Вилюйского каскада отличает крайне низкая себестоимость энергии — в пределах 10 копеек за киловатт-час.

8. Для якутских просторов гидростанция во второй половине XX века была практически безальтернативным вариантом источника энергии. Для тепловой станции здесь нет топлива, а подвозить его очень дорого. Атомная энергетика в те времена делала лишь первые шаги. Зато люди могли распоряжаться потенциалом бурной реки Вилюй.

9. Машинный зал Вилюйской ГЭС.

10. Гидрогенераторы для Вилюйской ГЭС были изготовлены на новосибирском заводе «Сибэлектротяжмаш» (сегодня НПО «Элсиб»). А турбины — в Харькове.

11. Частота вращения ротора гидрогенератора — около 187,5 оборотов в минуту на ГЭС-1 и 136,4 на ГЭС-2.

12. Вал турбины (она расположена уровнем ниже), передающий ее вращение ротору гидрогенератора (уровнем выше). Сервомоторы, расположенные в этом помещении, поворачивают направляющие лопатки.

13. В гидроэнергетике особый масштаб, тут всё огромное — от ключевых агрегатов до элементов поворотного механизма направляющих лопаток.

14. Одно из главных подразделений любой гидростанции — машинный цех. На плечах его сотрудников лежит ответственность за работоспособное состояние станции.

15. Историческое панно — хранитель памяти. На часах застыло время пуска Вилюйской ГЭС.

16. Трансформаторы ГЭС-1.

17. Ремонтные работы на гидроагрегате, подъём турбины.

18. Ремонт не влияетна энергоснабжение потребителей региона.

19. Каждый год работники машинного цеха сталкиваются с двумя пиками нагрузки. Первый пик — зима, когда станция проходит максимум нагрузок и работает на пределе своей расчетной мощности.

20. Второй напряжённый период для машинного цеха приходится на лето, сотрудники ремонтируют оборудование и готовятся к новому сезону.

21. Ремонтники спускаются в турбинное «гнездо», освободив его от агрегата.

22 Спиральная камера. В обычных условиях неимоверно мощный поток воды вращает здесь турбину гидроагрегата. Часто спиральную камеру называют «улитка».

23. Задача спиральной камеры — предварительно закрутить поток воды и подвести его к лопаткам турбины.

24. Открытие технического люка в верхний водовод.

25.

26. Мощный затвор, закрытие которого позволяет перекрыть поток воды и провести ремонтные работы.

При операциях с затвором редко, но всё же возникают чрезвычайные ситуации. Так, в ходе ремонтных работ на Вилюйской ГЭС в советские времена элементы затвора заблокировали водолаза, и ему пришлось около суток провести на глубине 30 метров в воде почти нулевой температуры, пока шла спасательная операция.

27. Главный щит управления станции.

28. Разумеется, используют здесь и компьютеры. Но до сих пор в ходу и аналоговые приборы, надёжно проверенные временем.

29.

30. Сотрудники службы эксплуатации ведут диагностику электрооборудования станции.

31.

32. Длина плотины Вилюйской ГЭС 600 метров, максимальная высота 75 метров.

Из-за интенсивного развития алмазной промышленности и жилищного строительства к 1974 году ГЭС-I работала на пределе своих возможностей и практически без ремонтного резерва. Именно это обстоятельство стало поводом для начала строительства второй очереди станции — ГЭС-II. У первой и второй ГЭС общая плотина, но расположены они на противоположных берегах Вилюя.

33. ЗРУ (Закрытые распределительные устройства) — комплекс оборудования, которое служит для приёма со станции и распределения электроэнергии.

34. Необходимость в закрытой схеме, когда элементы системы «спрятаны» под крышей, вызваны суровостью здешнего климата.

35. Силовые выключатели.

Предназначены для оперативного включения и отключения цепей в энергосистеме. В современных схемах для гашения электрической дуги используют элегаз — шестифтористую серу.

36. В разных направлениях от Вилюйской ГЭС проложены пять линий электропередачи напряжением 220 киловольт.

37. Каскад Вилюйских ГЭС образует изолированный контур, который не входит в единую энергосистему страны.

38. В 2005 году каскаду Вилюйских ГЭС было присвоено имя первостроителя станций, Героя Социалистического Труда Евгения Батенчука.

39.

40. Вилюйский гидроузел расположен на слое вечной мерзлоты толщиной около 300 метров. Среднегодовая температура воздуха здесь -8,5 градуса, максимумы: от минус 63-х зимой до плюс 36-ти летом.

41. Вилюйское водохранилище — 8-е в стране по объему запасов воды.

42. 600-метровая каменно-набросная плотина сверху «одета» экраном из суглинистых грунтов.

43. Потерна — нижняя отметка ГЭС. Подземная галерея, предназначенная для сбора и отвода протечек.

44. Водосброс Вилюйской ГЭС вырублен в скале. Его длина около 980 метров, глубина до 70 метров. Перекрыт затвором высотой 16 метров.

45. Служебный автобус для персонала Вилюйской ГЭС. На каскаде гидростанций работает почти триста человек.

46. Мост через Вилюй. Трасса «Мирный — Удачный».

47.

Благодарю руководство каскада Вилюйских ГЭС и студию «Пилигрим» за организацию фотосъемки.

Смотрите также:

• Саяно-Шушенская ГЭС

• Бурейская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция на Дальнем Востоке.

• Чиркейская ГЭС - самая высокая арочная плотина в России

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Новосибирск с вертолёта: лето-2017

аэрофотосъемка, Новосибирск, nsk

Новосибирск очень молод, в следующем году ему исполнится всего 125 лет. Однако рос город очень быстро, миллионный житель появился в нём уже в 1962 году. Сегодня Новосибирск третий по численности населения город страны – после Москвы и Санкт-Петербурга.

Сибирский мегаполис прирастает не только людьми. Новосибирск — крупнейшее муниципальное образование России. Быстро осмотреть его с...Читать далее... воздуха не получается. Город занимает полтысячи квадратных километров и активно растет, в том числе, за счет застройки пригородов.

Кстати, совсем недавно я публиковал подборку фото Новосибирска, снятых с крыш летом 2017 года: https://gelio.livejournal.com/228970.html

1. Центр Новосибирска.

2. Красный проспект — главная улица города.

Первое поселение на месте современного города появилось весной 1893 года: сюда приехали строители моста через Обь на Транссибе.

3. Площадь Ленина.

4. Оперный театр.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. В последние несколько лет новое руководство театра активно внедряло в обиход бренд «НОВАТ». Приживается он пока не очень хорошо.

5. Сквер рядом с оперным театром.

6. Улица Ленина.

Городские власти рассматривают варианты превращения улицы в пешеходную зону.

7. Население Новосибирска перевалило за 1 миллион 600 тысяч человек.

8. Октябрьская магистраль.

9. Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус». До 1993 года назывался Театром юного зрителя.

10. Перекресток Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Горького в центре Новосибирска. В 1993 году к столетию города здесь была восстановлена историческая часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая.

По центру фото можно наблюдать «троллейбусный кульбит».

11. Улица Коммунистическая. «Тихий центр».

12. «Бэтмен».

21-этажный жилой дом на улице Коммунистической получил «героическое» прозвище из-за характерной формы верхней части здания. До 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска.

13. Начало Красного проспекта. Здесь расположены новосибирский автовокзал и собор Александра Невского.

14. «Бэтмен», здание Сибирского Сбербанка и театр «Глобус».

15. Красный проспект.

16. Автомобильная развязка с эстакадой в районе автовокзала и железнодорожного моста.

Когда начинали строить этот объект, считалось, что он поможет снизить остроту проблемы пробок в центре. Чуда не произошло.

17. В парке «Городское начало» установлены памятник российскому императору Александру III и фрагмент конструкции оригинального железнодорожного моста через Обь.

18. Возведение переправы на Транссибе в конце XIX века стало импульсом к развитию Новониколаевска (так назывался Новосибирск до 1926 года).

19. Октябрьский (Коммунальный) мост через Обь.

20. Станция метро «Речной вокзал». Один из ключевых и самых напряжённых транспортных узлов Новосибирска.

21. Метромост. Построенный в 1986 году, является самым длинным крытым метромостом в мире — 2145 метров.

22.

23. Левобережная часть Новосибирска.

24. Проспект Маркса — одна из главных магистралей левобережья.

25. Площадь Маркса.

Размер свободного пространства на некогда большой площади радикально сократился из-за строительства торгово-развлекательных центров.

26. Бугринский мост.

Третья и самая молодая автомобильная переправа через Обь в черте Новосибирска.

27. Бугринский мост открыли осенью 2014 года.

28. Общая длина арочного подвесного моста превышает два километра.

29. Название для моста было выбрано горожанами в ходе открытого конкурса. Имя мост получил в честь Бугринской рощи на левом берегу Оби.

30.

31. Пересечение проспекта Димитрова и улицы Ленина.

32. Деловой квартал Новосибирска.

В расположенных здесь зданиях находятся два крупных отеля и офисные центры. В частности, крупнейший за Уралом центр андеррайтинга Сбербанка — в полуавтоматическом режиме здесь принимают решения о предоставлении кредитов клиентам со всей страны.

33. Бизнес-центр «Кобра».

34.

35. Димитровский мост.

Шестиполосная переправа длиной около 700 метров была открыта в 1978 году. Цельносварной Димитровский мост не имеет ни одного болтового соединения.

36. Вокзальная магистраль.

37. Управление Западно-Сибирской железной дороги.

38. «Маринс Парк Отель Новосибирск».

Такое официальное название у 24-этажного здания напротив вокзала появилось недавно. В повседневном же обиходе устоялось привычное «Гостиница «Новосибирск».

39. Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» и площадь Гарина-Михайловского.

40. Современное здание вокзала было сдано в январе 1939 года.

41. На железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» действует полсотни путей.

42.

43. Улица Богдана Хмельницкого.

Главная магистраль Калининского района Новосибирска начала застраиваться в конце 40-х годов прошлого века.

44. Дворец культуры имени Горького.

45. Ледовый дворец спорта «Сибирь».

Домашняя арена хоккейного клуба «Сибирь». Концертно-спортивный комплекс на 7400 мест построен в 1964 году.

46. Сухой лог.

Строительство торгово-развлекательного центра «Европейский» вышло на финишную прямую. Крупный объект площадью около 100 тысяч квадратных метров возводят уже почти 10 лет, несколько лет проект был заморожен.

47. Торгово-развлекательный центр «Аура».

48. Ипподромская магистраль.

Одна из самых протяженных в городе скоростных магистралей. Согласно проекту, будет выходить на запланированный четвёртый мост через Обь.

49. Комсомольский железнодорожный мост через Обь.

50. Строился силами комсомольцев в 1930-х годах.

51. Необходимость моста была продиктована бурным развитием Кузнецкого угольного бассейна — эта переправа работает на «кузбасской» железнодорожной ветке.

52. Инская — одна из крупнейших в стране сортировочных железнодорожных станций.

53. ТЭЦ-5.

Строилась в 70-е годы прошлого века. Использует водно-угольную смесь, которая поставляется на станцию из Кузбасса по углепроводу.

54. Микрорайон Энергостроителей в районе педагогического университета на улице Выборной.

55. Большой новосибирский планетарий.

56. Наукоград Кольцово.

57. Здесь расположено одно из самых закрытых научных учреждений страны — федеральный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

58. Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

59. Тоннель на автодороге Барышево — Кольцово.

Его открытие разрешило хроническую проблему автомобилистов, которые тратили массу времени на постоянно закрытом наземном железнодорожном переезде.

60. Строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска. Система объездных дорог должна разгрузить город от транзитного автотранспорта.

61. Возведение эстакады, которая будет выполнять функции моста через приток Оби — Иню.

62. Новосибирский государственный университет.

63. Новый главный корпус НГУ открыли в ноябре 2015 года.

64. Технопарк Новосибирского Академгородка.

65. Плотина Новосибирской ГЭС.

66. Русло Оби было перекрыто в ноябре 1956 года. Первый гидроагрегат станции запустили 10 ноября 1957 года. Через каждую из турбин ГЭС (всего их семь) в секунду проходит до 500 кубометров воды.

67. Водосброс на Новосибирской ГЭС.

68. ОбьГЭС.

69. Шлюз Новосибирской ГЭС для пропуска судов. Каждая из трех камер сооружения наполняется водой и опорожняется за 8 минут.

70. Посёлок Краснообск.

Известен также как ВАСХНИЛ — в советские годы здесь работало отделение Всесоюзной академия сельхознаук имени Ленина. Ныне — Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук.

71. Жилой комплекс «Эльбрус».

72. Жилой комплекс «Статус».

73. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ). Фонд крупнейшей библиотеки за Уралом насчитывает около 14 млн единиц хранения.

74. Улица Восход.

75. Микрорайон «Европейский берег».

76.

77. Улица Кошурникова и парк культуры и отдыха «Берёзовая роща».

78. Жилой комплекс «Эдем» на улице Богдана Хмельницкого.

79. Микрорайон № 6 «Родники» на севере Новосибирска.

80. Комплексная застройка микрорайона № 6 «Родники» в 1980-х годах начал завод химконцентратов. В конце прошлого века развитие жилмассива замерло из-за финансовых проблем. В начале нового тысячелетия «спальный» жилмассив вновь начал активно застраиваться типовыми многоэтажками.

81. Микрорайон № 5 «Снегири» — сосед «Родников».

82. Микрорайон № 4 «Юбилейный».

83. Новосибирский завод химконцентратов.

Основан в 1948 году с развитием атомной программы СССР. Основная продукция НЗХК — топливо для ядерных реакторов.

84. Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова и полоса аэродрома «Ельцовка».

85. ТЭЦ-4 в Калининском районе Новосибирска.

86. Микрорайон «Золотая нива». В 2010-11 годах здесь была открыта конечная станция Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. «Золотая нива» — самая восточная станция метро на территории России.

87. Плющихинский жилмассив.

88. Население Плющихинского жилмассива превышает 30 тысяч человек.

89. Плющихинский жилмассив застраивается типовыми 10 и 18 этажными домами.

90. Затулинский — один из крупнейших жилмассивов Новосибирска (население около 105 тыс. человек). Застраивался в советские годы. Зелёным насаждениям в жилой зоне проектировщики тогда уделяли явно больше внимания, чем сегодня.

91. Микрорайон «Просторный».

92. Территория бывшего Гусинобродского вещевого рынка. Крупнейшую за Уралом «барахолку» закрыли осенью 2015 года.

93. Волочаевский жилмассив и улица Доватора.

94. Улица Нарымская.

95.

96.

Фотографии Новосибирска с крыш за 2017 год здесь: https://gelio.livejournal.com/228970.html

Другие мои другие репортажи о Новосибирске доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/nsk

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

- Нет комментариев

Gelio

Екатеринбург с вертолёта

аэрофотосъемка, Екатеринбург, ekb

Один из крупнейших мегаполисов России Екатеринбург бережно сохраняет свою историю. Однако в растущем городе постоянно появляется и много нового. В том числе, крупные жилые районы. Масштабы столицы Урала и перспективы её развития удобнее всего оценивать с высоты птичьего полёта.

1. Население Екатеринбурга сегодня около 1,5 миллиона человек, это четвертый город в России по...Читать далее... населению после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

2. Город построен на берегах реки Исеть. Это левый приток Тобола. Название «Исеть» с языка манси переводится как «много рыбы». С удочкой, кстати, горожан можно встретить в черте Екатеринбурга и сегодня.

3. Площадь 1905 года.

4. Исторический центр Екатеринбурга. Город был образован в 1723 году и своим рождением обязан организации в этом месте горнозаводской промышленности.

5. Плотинка.

Реку в Екатеринбурге перегородили для нужд металлоплавильного и механического казённого завода. В 1973 году к 250-летию Екатеринбурга на месте бывшего завода разбили сквер.

6. Вокзал Екатеринбург-Пассажирский.

Самый крупный в стране после московских и петербургских вокзалов по пассажиропотоку. Станция на Транссибе имеет 30 путей и 8 платформ.

7. Улица Челюскинцев. В позапрошлом веке здесь проходила северная граница Екатеринбурга.

8. Улица Свердлова. Нередко её называют «воротами» Екатеринбурга, потому что улица ведет от вокзала в центральную часть города.

9. Работники расположенного здесь механического завода активно участвовали в первой русской революции. На заводе часто бывал известный большевик Свердлов, в связи с чем улица позднее получила его имя. Как, собственно, весь город и регион. Екатеринбург носил имя Свердлова с 1924 по 1991 годы, а область Свердловская и поныне.

10. Храм на Крови.

Был построен в 2000-2003 годах на месте Дома Ипатьева, в подвале которого в июле 1918 года казнили последнего российского императора Николая II, а также членов его семьи и ближнего круга.

11. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых.

Памятник архитектуры федерального значения. Ансамбль построен в конце XVIII века. На территории комплекса расположено единственное сохранившееся в городе церковное здание в стиле позднего барокко — Храм Вознесения Господня был освящён в 1792 году.

12. Каменная ротонда на пруду в Харитоновском парке.

Усадьба названа в честь её владельцев — купца Расторгуева и его зятя промышленника Харитонова. После революции комплекс занимал отряд красногвардейцев. Сегодня здесь расположены дворец творчества одаренной молодежи и окружное управление Минкульта.

13. «Екатеринбург-Сити».

14. Башня «Исеть» — небоскрёб высотой 52 этажа, 206 метров.

15. Некоторое время башня являлась самым северным небоскрёбом Земли, уступив это «звание» строящемуся в Петербурге «Лахта-Центру».

16. Законодательное собрание Свердловской области. 8-этажное здание с колоннами и куполом на крыше высший орган представительной власти региона.

17. Отель «Хаятт Ридженси».

18. Деловой дом «Демидов».

19. Фонтан «Шар» на Октябрьской площади.

В народе это популярное место отдыха горожан, особенно молодых, называют «драмой» — на площади расположен государственный академический театр драмы. Фонтан построили в конце 1980-х годов. 40-тонный шар, по замыслу архитектора, олицетворяет омываемую водой чистую планету Земля. На шаре должны были выгравировать очертания континентов, но в итоге он остался гладким, потому что не нашли нужных мастеров.

20. «Екатеринбург-Сити».

21. «Высоцкий».

54-этажный небоскрёб был сдан в ноябре 2011 года. Назван в честь известного певца и актёра Владимира Высоцкого с разрешения его семьи.

22. Смотровая площадка.

23. Финансово-деловой квартал на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Здесь расположены банковские и бизнес-офисы, в частности, штаб-квартира Уральского Сбербанка и бизнес-центр «Онегин Плаза».

24. Улица Розы Люксембург.

25. Улица Луначарского.

Расположенная на ней гостиница «Исеть» (1929-32 гг.) является памятником архитектуры конструктивизма. Полукруглое здание гостиницы для малосемейных и одиноких входила в жилой комплекс «Городок чекистов».

26. В Екатеринбурге действует третья по величине в России после обеих столиц система трамвая. Общая протяженность путей около 80 километров. Более 30 маршрутов обслуживает до полутысячи вагонов.

27. Проспект Ленина — главная улица Екатеринбурга.

28. Главный корпус Уральского Федерального университета. Перед вузом расположена площадь Кирова и памятник С.М.Кирову.

29. «Белая башня» (Башня Рейшера).

Водонапорная башня по проекту архитектора Рейшера конца 1920-х годов. Памятник конструктивизма. Сразу после окончания строительства в 1931 году башню выкрасили белой известью, что предопределило её народное название. Правда, в годы Великой Отечественной башню временно перекрасили в защитный цвет хаки.

30. Спортивный комплекс «Уралмаш».

Построен в 1940-х годах. Неоднократно реконструировался, последний раз в 2007 году. В состав комплекса входят зимний манеж, спортзал, несколько полей для футбола и площадок для других спортивных игр, два бассейна и лыжная база.

31. Церковь Сергея Радонежского и Елисаветы Федоровны.

32. Проспект Космонавтов.

Крупная автомагистраль на севере Екатеринбурга протяжённостью около 10 километров. Идёт от улицы Челюскинцев до районов Уралмаш и Эльмаш.

33. Станция метро «Уралмаш».

34. «Уралмаш».

Крупный «спальный» жилой район на севере города. Возник в 20-е годы XX века как рабочий поселок одноименного завода. Население сегодня превышает 190 тысяч человек.

35. Жилой комплекс «Малевич». Квартал класса комфорт состоит из пяти зданий с уникальным ярким дизайном.

36. Площадь Коммунаров.

37. Центральный стадион.

Построен в районе площади Коммунаров в середине XX века. В 2006-11 годах находился на реконструкции. Сейчас на крупнейшем спортивном объекте города снова идет модернизация. Стадион примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и на время первенства будет называться «Екатеринбург Арена».

38. Реконструкция Макаровского моста. Это самая протяжённая в городе (242 метра) переправа через реку Исеть. Работы начались в июле 2017 года.

39. Улица Токарей.

40. Жилой район «Академический» — второй в России по величине после Сочи проект комплексного освоения территории.

41. Район был заложен в октябре 2007 года. Согласно планам, население «Академического» будет превышать 300 тысяч человек.

42. На территории района «Академический» (25 квадратных километров) уместились бы 12,5 княжеств Монако или почти 57 Ватиканов.

43. Аллея «Радуга» — любимое место отдыха жителей строящегося района «Академический».

44. Школа №23. Характерная особенность домов в районе «Академический» — их яркая расцветка.

45. Жилые микрорайоны «Синие камни» и Комсомольский. «Камни» начали строить в 1940-е годы. Комсомольский (также известный как ЖБИ) — в 1980-е годы.

46. Екатеринбург-Сортировочный — крупнейшая сортировочная станция России.

Расположена на главном ходу Транссиба. Начала работать в 1930 году. Осенью 1988 года на станции взорвались два вагона с тротилом и гексогеном, образовалась воронка диаметром 40 и глубиной 8 метров, погибли 4 человека и более 500 получили ранения.

47. Микрорайон Заречный. Главный корпус Уральского государственного университета путей сообщения.

48. Екатеринбургская епархиальное управление.

49. Технопарк «Университетский» — парк высоких технологий специализируется в сферах телекоммуникаций, приборостроения, новых материалов.

50. Обелиск «Европа-Азия».

Условная граница континентов. (Причём следует отметить, что подобных объектов в Екатеринбурге сразу несколько.) Первый на Урале столб на горе Берёзовой — с двуглавым орлом на вершине — был установлен весной 1837 года. В революцию он был разрушен. Восстановлен в 1926 году. Современный вид обелиск приобрел в 2008-м.

51.

Другие мои другие репортажи о Екатеринбурге доступны по ссылке: gelio.livejournal.com/tag/ekb

Подписывайтесь на мой instagram: @stepanovslava

Смотрите также:

- Нет комментариев

Gelio

Тофалария: затерянный мир

Представителей коренной сибирской народности тофы на земле осталось около 800 человек. Когда-то они были кочевниками, а сейчас большинство тофов компактно живёт в трёх посёлках в Нижнеудинском районе Иркутской области. Этот очень красивый и обособленный горный регион называют Тофаларией. Добраться до него фактически можно лишь по воздуху.

1. Тофолария на карте России. ...Читать далее...

Данные карты использованы с сайта https://www.bing.com/maps/

2. Аэропорт в райцентре Нижнеудинск сегодня единственный между Красноярском и Иркутском. Обслуживает местные авиаперевозки — для нужд геологов, лесоохраны, оленеводов, туристов и, разумеется, жителей Тофаларии.

3. Предполётный осмотр вертолёта Ми-8.

4. Погрузка в Нижнеудинске. В былые времена в сёла Тофаларии по два раза в день летал Ан-2. Сегодня — только вертолёт. Раз в неделю.

5. Всем необходимым сёла Тофаларии снабжаются по воздуху. Поэтому вертолёты перевозят не только людей, но и продукты питания.

6. Юные жители тофаларских сёл возвращаются домой из райцентра. В нижнеудинской школе они сдавали государственные экзамены.

7. Река Уда (другое название Чуна) протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Вытекает из горного озера в Восточном Саяне.

8.

9. Река течёт в саянской тайге. На некоторых участках отличается обрывистыми берегами.

10. Длина Уды около 1200 километров. Сливаясь с рекой Бирюса, она впадает в Ангару.

11.

12. Многие участки тайги с горными хребтами в здешних местах фактически непроходимы.

13. Гора Пионерская в районе поселка Алыгджер. По старой традиции, каждый год местные призывники взбираются на вершину, где устанавливают флаг.

14. До 1948 года в Тофаларии велась промышленная добыча золота. После её прекращения край превратился в абсолютно дотационный бюджетный район.

15. Поселок Алыгджер.

Административный центр Тофаларского муниципального образования. Расположен на правом берегу Уды в 93 километрах к юго-западу от Нижнеудинска.

16. Алыгджер в переводе с тофаларского языка означает «ветер». Дует здесь он довольно сильно. И проникает всюду беспрепятственно — на зависть людям. От «большой земли» Алыгджер отрезан непроходимыми горами. Добраться в Алыгджер можно практически лишь вертолётом. Зимний вариант — по замерзшему руслу реки, но это довольно длительное (десятки часов) и небезопасное путешествие.

17. Население поселка Алыгджер — чуть более 500 человек. Примерно половина из них это тофы (вариант названия, который им самим не очень нравится — тофалары). Тофы это коренная малочисленная национальность Восточной Сибири.

18. Здание «международного» (помимо тофов в посёлке живут русские) аэропорта Алыгджер.

19. Вид из окна диспетчера.

20. Тофалария расположена в горной системе Восточный Саян на юге Сибири.

21. Максимальная высота Восточного Саяна около 3,5 километров. Но большая часть это скалы в несколько сотен метров.

22. Приток Уды — река Нерха.

23. Посёлок Нерха.

Население слегка превышает 200 человек. Тофаларские сёла были образованы в 20-х годах прошлого века, когда советская власть решила, что оленеводы-кочевники должны стать оседлыми жителями.

24. Аэропорт Нерха.

25. Беречь природу здесь призывают с незапамятных времён. Зимой в сёлах Тофаларии практически не остаётся мужчин — все уходят в тайгу на охоту (занимаются охотой, впрочем, и некоторые женщины). Сегодня это практически единственный источник дохода местных жителей. В Тофаларии много соболя, горностая, белки, колонка.

26. В июле 2017 года жители Тофаларии перенесли «транспортный шок»: администрация Нижнеудинского района отменила все льготы на авиаперевозки между Нижнеудинском и населенными пунктами Тофаларии.

27. Раньше билет на вертолёт до Нижнеудинска для жителей Тофаларии стоил 750 рублей, а льготники летали бесплатно. Теперь установили новую фиксированную стоимость: до cёл Алыгджер и Верхняя Гутара — 1500 рублей, до деревни Нерха – 1 300 рублей. При этом экономически обоснованной считается цена билета в 7000 рублей. Разницу компенсирует местный бюджет.

28. Летим дальше. В Верхнюю Гутару — третий посёлок Тофаларии.

29. Около 90% территории Тофаларии представляют из себя среднегорные таежные ландшафты.

30. Растительность типичная таежная, преобладают горно-лиственные и кедровые насаждения.

31.

32. Урочище Колокольня.

33. Урочище — это неофициальное название любого географического объекта, о котором люди «уреклись», договорились. В данном случае скалу назвали по её отдаленному сходству с рукотворным строением, колокольней.

34.

35.

36. В районе Нижнеудинских пещер. Две пещеры в скале Богатырь на реке Уда признаны природными памятниками местного значения. Протяжённость пещер в известняке — несколько сотен метров.

37. Река Гутара.

38. Посёлок Верхняя Гутара.

Население около 400 человек. Посёлок был создан в 1920-е годы. Немного позднее здесь организовали колхоз "Кызыл-Тофа" ("Красная Тофалария"), устроили звероферму по разведению лисиц. Ферма вскоре разорилась. Колхоз расформировали в 1967 году и включили в состав тофаларского коопзверпромхоза.

39. Мост через Гутару.

40. В Верхней Гутаре (как и в других тофаларских посёлках) нет телефонной связи, только рация. Электричество же вырабатывают при помощи дизель-генераторов.

41. Авиация добралась до Верхней Гутары лишь в 1953 году, до этого все поставки вели по зимнику, а летом вообще ничего не привозили, население голодало. Впрочем, постройка лётного поля имела не только позитивные последствия: в аэродром превратили самый большой покосный луг, из-за сокращения кормовой базы пострадало местное скотоводство.

42. Ещё один аэропорт. «Верхняя Гутара».

43. Прибытие в посёлок вертолёта — настоящий праздник!

44. Прохладная горная Гутара.

45. Инфраструктура.

46. Красоты Тофаларии буквально просятся в туристические проспекты. Но уровень развития организованного туризма в здешних местах колеблется в районе нулевой отметки.

47. Тофалария чрезвычайно богата полезными ископаемыми. В ее недрах разведаны запасы золота, свинца, урана, полиметаллов. Но разработка не ведется с середины прошлого века. Вероятно, к счастью. У труднодоступности, выходит, есть и свои плюсы.

48.

49. Территория Тофаларии сопоставима с площадью таких стран, как Израиль, Сальвадор или Словения.

50. Реки Тофаларии пригодны для экстремальных сплавов.

51.

52.

53.

54.

55. Писатель Валентин Распутин когда-то назвал Тофаларию «Краем возле самого неба».

56. Нижнеудинск — административный центр района, образованный в 1924 году. Сегодня здесь живут около 64 тысяч человек.

57. Наследие СССР: Дом культуры.

58. Через Нижнеудинск проходит автотрасса Р-255 «Сибирь» (она же М-53 до 2018 года) — дорога федерального значения Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск.

59. Нижнеудинск — железнодорожная станция на Транссибе. Круглый год станция обслуживает полтора десятка маршрутов пассажирских поездов дальнего следования.

60. Спасибо экипажу за полёт!

Смотрите также:

• Хакасия с высоты. Природный парк Ергаки, Саяно-Шушенская ГЭС и Абакан.

• Югра с высоты. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)

• Северный Урал: четвёртое чудо России и перевал Дятлова

• Север Камчатки

• Полёт над горой Денали на Аляске

• Большой каньон и Лас-Вегас с высоты: чудеса, созданные природой и человеком

- Нет комментариев

Gelio

Кемерово с вертолёта

Столица Кемеровской области отличается большим количеством зелени и «большой химией» — огромными промплощадками, унаследованными от индустрии советской эпохи. Компактный и уютный центр этого небольшого города отличается ансамблевой застройкой 50-х годов прошлого века. А окраины Кемерова в «нулевые» и десятые годы XXI века бурно застраивались современными жилыми кварталами.

...Читать далее...

1. Город Кемерово расположен на юге Западной Сибири, в северной части Кузнецкого угольного бассейна.

2. Первые упоминания о поселениях в районе нынешнего города относятся к 20-м годам XVIII века. Внимание первопроходцев здешних мест привлёк выходивший прямо на поверхность земли «горючий камень», то есть уголь.

3. В районе современного города ранее располагались несколько русских поселений, в том числе Верхотомский острог, село Щеглово, деревня Кемерова и ряд прочих.

4. Официальный год рождения Кемерова — 1918-й. В мае этого года Село Щеглово было переименовано в город Щегловск. В марте 1932 года Щегловск переименовали в город Кемерово.

5. Администрация Кемеровской области. Город Кемерово стал областным центром в январе 1943 года.

6. Площадь Советов.

Место проведения торжеств и массовых мероприятий. По периметру площади Советов расположены здания ключевых органов власти (областной совет, администрация региона, администрация города, управление ФСБ), а также почтамт.

7. Администрация города Кемерово.

Здание строили в 1950-х годах для нужд управления НКВД. В ходе строительства в стране началась кампания по борьбе с так называемыми «архитектурными излишествами». Из первоначального проекта исключили капитальную башню со шпилем. Её имитация из легких конструкций увенчала здание лишь в 80-х годах прошлого века.

8. Советский проспект — главная магистраль центра Кемерова.

9. Большая часть зданий на этой улице была построена в 1950-е годы, при этом широко использовался труд пленных немецких солдат.

10. Кемеровский театр драмы имени А.Луначарского.

Построен в 1960 году. Зал рассчитан на 800 мест. На площади перед театром есть большой фонтан, который после реконструкции в конце прошлого века стал светомузыкальным.

11. Город сложно назвать «серым».

12. Кемерово построен на берегах реки Томь при впадении в неё небольшого притока Искитимка. На левом берегу обустроена набережная.

13. Для любителей пляжного отдыха и солнечных ванн на остров Кемеровский от набережной каждое лето прокладывают понтонный пешеходный мост.

14. Центр Кемерова.

15. Улица Орджоникидзе, 4. В первом этаже этого дома на углу раньше находилась «мекка» кемеровских меломанов — магазин «Мелодия».

16. Население города составляет около 550 тысяч человек.